新元号「令和」の令は「令」なのか「令」なのか

と書いたところで活字体では同じにしか見えませんが、要するに

なのかという話です。

上の字体は明朝体で、印刷物に使う活字体の多く(ほとんど?)は上のほう(に近い形)で作られているはずですが、

下の字体は教科書体のもので手書き中心に使われているものです。

実際には手書きするときも上下両方のパターンを見かけますが、学校の漢字指導は下の字(教科書体)が基本になっているので、塾でも今までは「印刷書体と手書きの書体の違いだから、書くときはなるべく下のほう(教科書体)で覚えておこうね」と指導してきました。

塾の漢字プリントもわざわざ教科書体で印刷しています。

もっとも、文部科学省(文化庁)も「どっちでもいい」と言っていることなので、

どちらで書いても正解としてきましたが。

そもそも、漢字の字体なんてこれに限らずいくつも字形がありますから、正しいとか正しくないとかいうのは考えれば考えるほど難しい話なんです。

だからどちらも正解、どちらでもいいというのが、漢字本来の話としても正しいのでしょう。

ところが今日、内閣府の辞令専門職である書家の先生が明朝体に近い形でこうお書きになったものが発表されたから、さあ大変。

政府お抱えの書家の先生が手書きでこう書かれたってことは、手書きでも

じゃなくて

のほうがより美しくふさわしいということなのか!?

元号発表の文字という、世間の注目を集め今日もたくさんの人が見て強く印象に残っただろうものが、書家の先生の美しい字でこう書かれたわけですので、

今後は明朝体に近い「令」で手書きする人が増えるかもしれません。

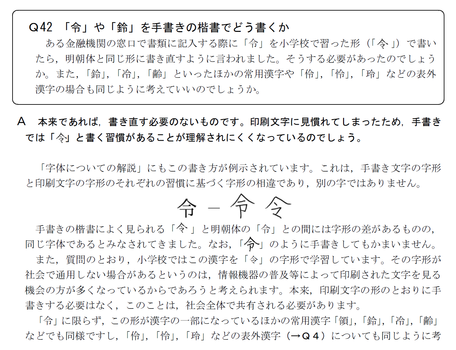

今でもこんなQ and Aが文化庁のサイトに載っているくらいですから。

Q42から。

ちょっと練習してみようか・・・(今まで手書きで書いたことはないんだよなあ)。

どこかに調査結果とかないかな。