得点分布に注目してみる2(先日発表された2025年春岐阜県公立高校入試の平均点ほか成績の話から)

昨日は5教科の得点分布に注目してみたが、今日は差のつきやすい教科の一つ、数学を見てみよう。

今春・令和7年度(2025年春):5教科平均310点と、5教科合計で過去最低の平均点だった令和5年度(2023年春):5教科平均293点との比較である。

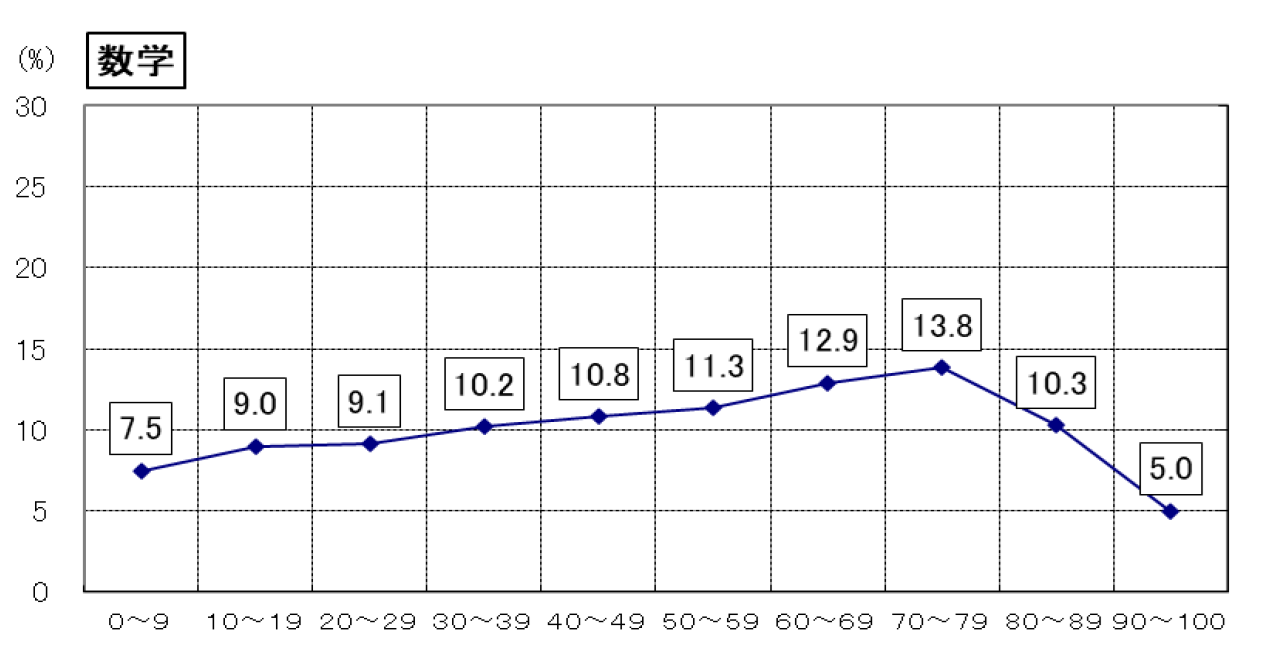

まずは令和7年度(今春・2025年春)入試。

数学の平均点は50点。

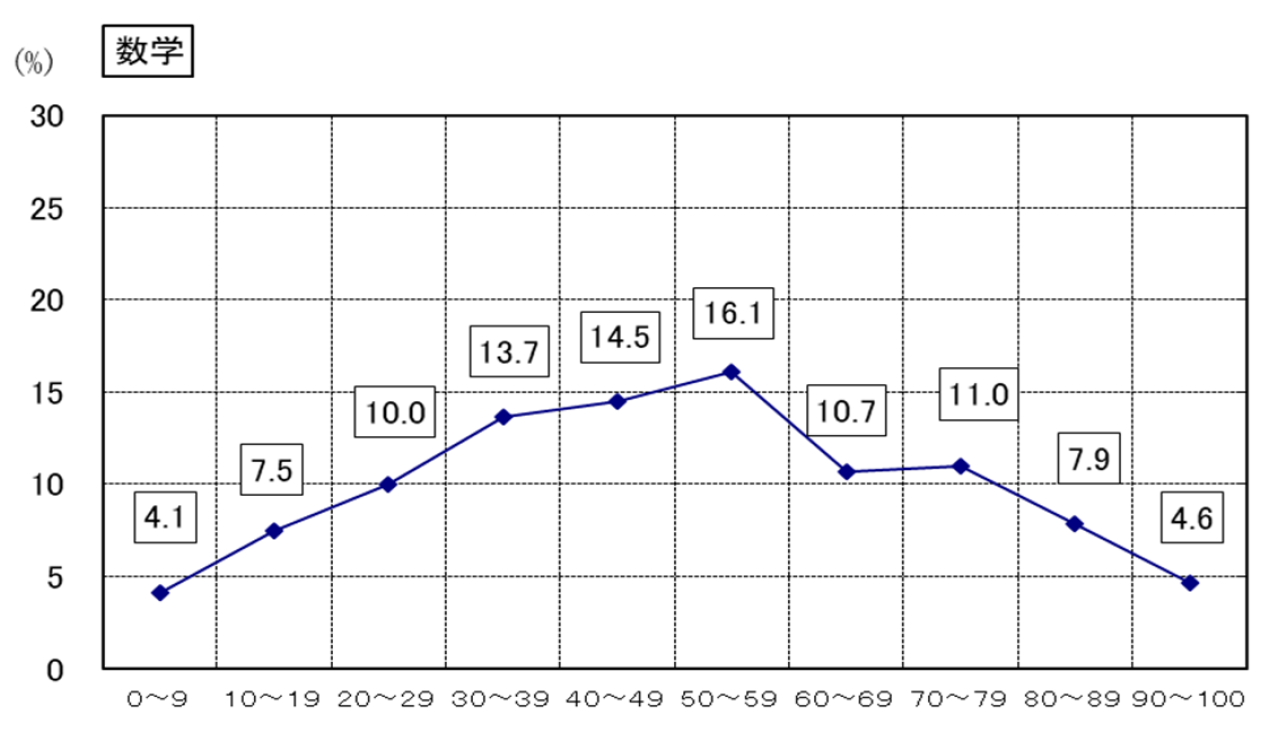

次に令和5年度(2023年春)入試。

こちらも実は数学の平均点は50点。

数学の平均点が同じでも分布がちょっと違うことがわかる。

最上位層(90点以上)こそ今春と同じような感じだが(実際、満点を阻止するほどの難問はなかった)、60点以上の生徒が令和7年度(今春・2025年春)入試では42%いたのに令和5年度(2023年春)入試では34%しかいない。その分平均点ちょっと上の層が多く、また20点未満の下位層が少ないために平均点が同じ50点だったのである。

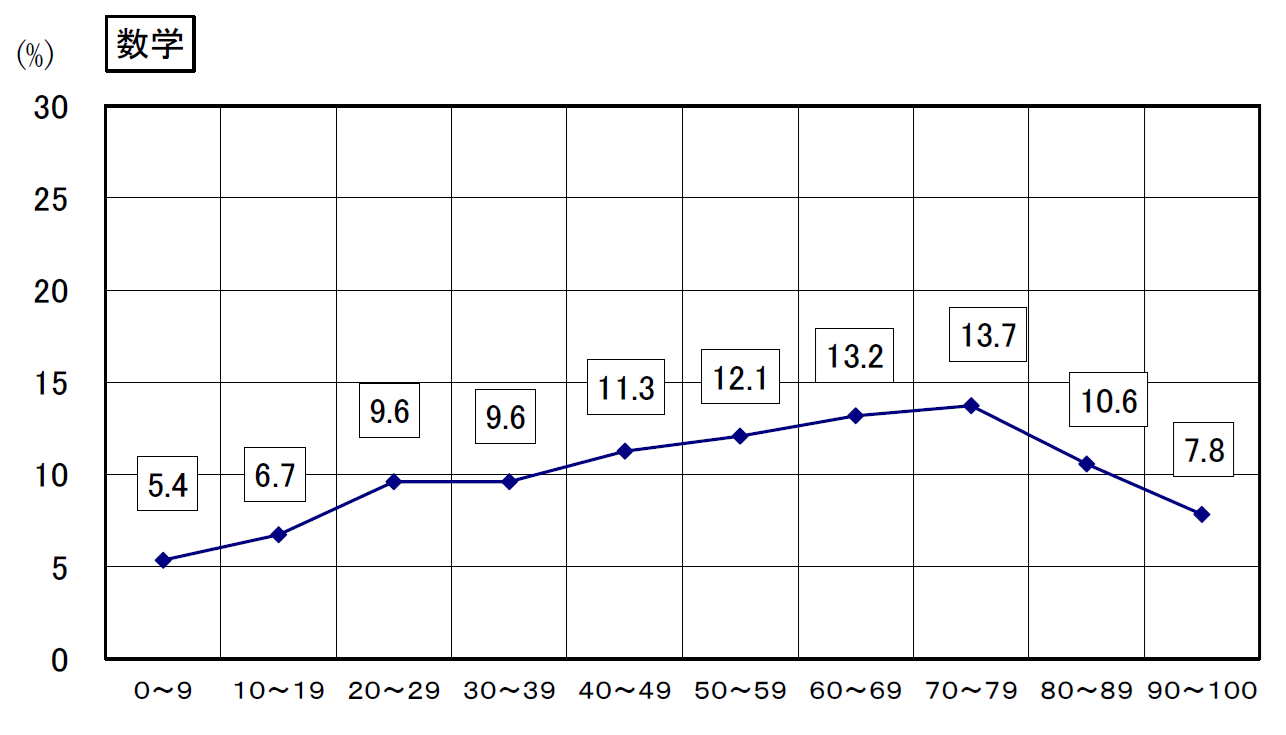

ついでに令和4年度の数学も見ておこう。

この年の数学の平均点は54点。

上の2つと比べて極端に高いわけではない。

細かいところは違うが、グラフ全体の形は最初に上げた今春・令和7年度(2025年春)入試の数学のグラフに似ていないだろうか。

令和4年度(2022年春)入試といえば、過去最高の5教科総合平均点だった年。

今(2025年8月現在)の大学1年生が高校入試を受けた年。

岐阜県公立高校入試はいつもより問題がかなり易しく、特に上位校を中心に高得点者が大量に出た。

「得点バブル」「高得点祭り」が起こった年と今春(令和7年度・2025年春)の入試は、数学においてはよく似た結果だったのである。

数学が簡単だと、最上位層の得点(岐阜県公立高校入試の国語はずっと平均点が高い。今春の77点はその中でも最も高いほうではあるが)は満点を目指してぐんぐん伸びる。

そして最上位層では「ミスなく解けたかどうか」という「注意深さ」をめぐる争いになる。

ミスをしないのも実力のうちなのではあるが…。

それが昨日も書いたような結果につながったのであろう。

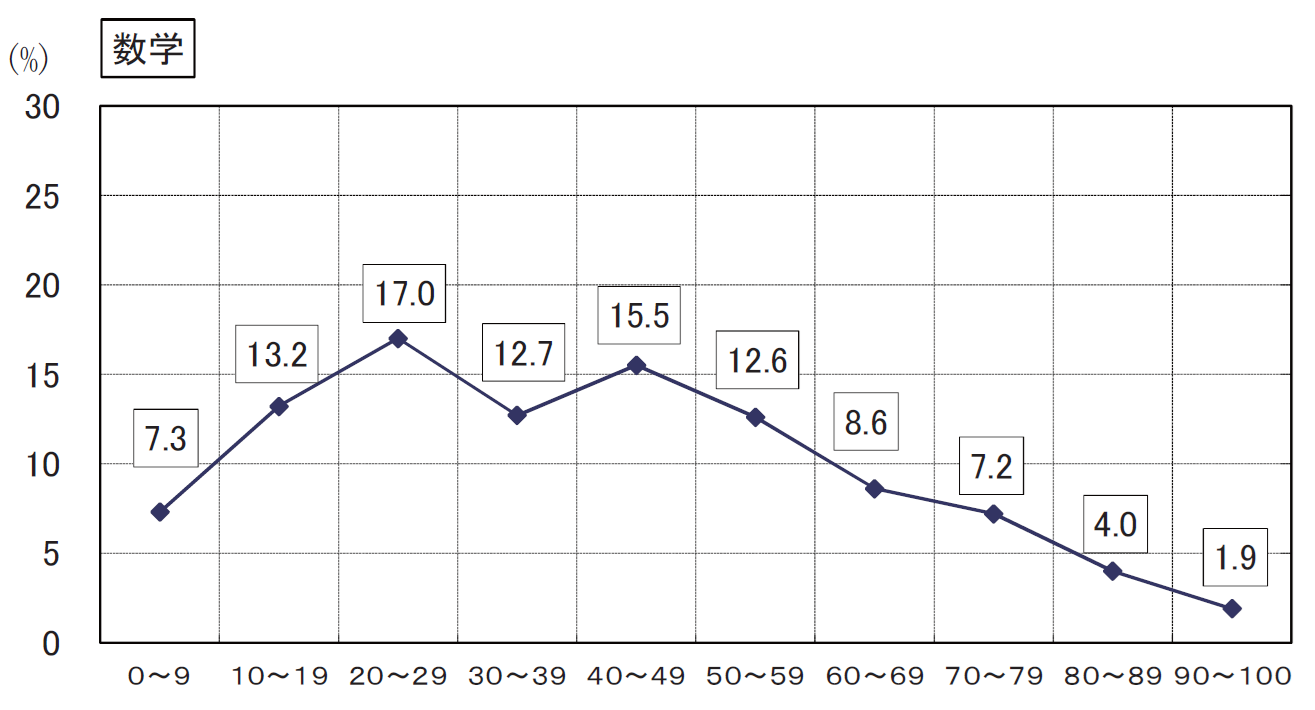

ところで、現行制度下で数学の平均が低かった年というと平成29年度(2017年春)入試がある。

この年は数学の平均が41点だった。

得点分布は以下の通りである。

グラフを見ただけで「難しかったんだな」とわかる。

上位層が少なく、下位層が多い。

90点以上を取った生徒が2%もいない。

80点以上に広げても6%に届かない。

この春の90点以上(5%)がこの年の80点以上の割合と同じ感じなのだ。

そして一番多い階層が20点台で全体の4割近くが30点未満だったのである。

この年の入試はこの数学を除いてこの春とほとんど同じ傾向だった。

国語の平均は奇しくも同じ77点だったし、英語・理科・社会の平均も似たような感じだった。

しかし、この数学があったために合計の平均点は305点とやや低くなり、上位層の「高得点祭り」も起きていない。

5教科合計で450点以上が5.7%しかいないし、400点以上に範囲を広げても20%に達しないというオーソドックスな分布だった。