高専合格「2分の2!」

今日、岐阜高専の合格発表がありました。

賢学塾から受験した2名、

無事合格していました!

おめでとう!

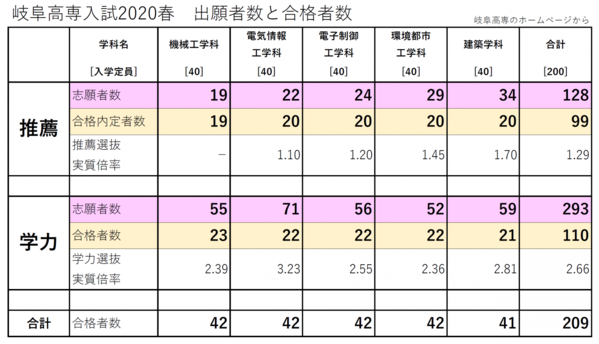

各学科20名ちょっとという学力選抜の狭い枠の中によく入りましたね。

うかる人よりも落ちる人のほうが多い大学入試のような入試で、本当によくやりました!

彼らにはずっと公立高校受験組とは別メニューで(つまり公立高校入試編別過去問題集「賢者の石」も棚上げ、公立高校入試対策直前演習も全部不参加で)高専対策に勤しんでもらっていました。

最終的には公立組の賢者の石に匹敵する量の高専過去問を解き、ただ解くだけでなく丁寧に解き直しもして、この前の試験に臨んだのでした。

彼らの頑張りをずっと見守ってきた身としては、結果につながってほしいと切に願っていました。

倍率を考えると2人受けて2人とも第一志望学科に合格というのは最高の結果です。

公立高校第一志望組も、続いていきましょう!

何が大事か分かりますね?

「賢者の石」その他諸々の解き直し作業ですよ。

彼ら高専合格組も今日、結果でそれを証明したんです。

ところで、高専の学力選抜は合格のハードルが近年じりじり上がっている気がします(学科にもよりますが)。

理由の一つは推薦入試の志願者の増加です。

高専の推薦入試は基準(要件1なら中2と中3の9教科の内申の合計が77以上=平均すると38.5以上)を満たしていれば誰でも出願できますが、出願したら全員が合格できるわけではなく、各学科20名(定員の半分)までしか合格しません。

そしてほぼ内申点が高い人から順に合格するシステムです。

以前は推薦枠より少ない受験生しか出願しない時期もあり、そうなると推薦出願者はほぼみんな合格しますので、内申点がある程度以上の生徒は推薦へ、そうでない生徒は学力へという棲み分けができていました。

かつての学力選抜は内申点が高いわけではない(似たような内申の)子たちの「当日点勝負」の戦いだったわけです。

ところが今は、内申点がある程度以上あっても、ほぼ全学科で20名を超えて推薦の出願があるので、推薦入試で落ちる受験生がそこそこ出ます(今年でいうと建築学科で14名、環境都市工学科で9名が推薦で不合格になっています。なお、今年、推薦入試の出願者が全員合格したのは機械工学科(19名)だけでした)。

そういう子たちは当然、学力選抜にまわってきます。

つまり学力選抜受験生全体の内申の平均が上がるわけです。

高専入試では、内申点:当日点=270:400です。

おおよそ4:6という比で、これは岐阜地区や西濃地区の進学校(3:7)よりも内申の比重が高いということになります。

公立高校入試と異なり内申点もきっちり点数化されて機械的に合計されますから、公立入試のように曖昧でなく、とてもわかりやすいですね。

これから高専を目指すみなさんができる高専対策は、まず内申点を確保すること。

そのためには早いうちに(中2の段階で)志望が明確でないと出遅れてしまいます(中2と中3の内申は単純に合計されます)。

それで推薦入試の基準以上でしたら推薦入試に出願できますし(基準ギリギリだと枠外になり落ちてしまうことが多いので合格するにはそれなりの高い内申が必要ですが)、そこでもし落ちても学力選抜ではその内申点が武器になります。

推薦入試の基準なんて到底無理という子でも、少しでも内申を上げておけば当日点をかさ上げできます。

具体的には内申点1点が当日点の3点に相当します。

内申が30か35かでも(15点違うわけですから)景色がだいぶん変わりますね。

いっぽう、学力選抜対策は何と言ってもまず過去問でしょうね。

公立高校入試とは全然違う問題ですので、早めに取り組んで慣れる必要があります。

早く取り組むためには数学や理科を学校よりも前倒しで勉強しておいたほうがいいです。

(国語は未習既習問題ないのでいつからでも始められるし、英語も12月までには学校でも文法内容を終わらせると思うのであまり問題にならない)

そうでないと過去問に取りかかれるのが本当にギリギリになってしまいます。

かといって習っていない部分があるまま見切り発車で過去問に取り組み始めても、訳が分からないということになってしまいます。

今年の子たちには12月から本格的に過去問に取り組み始めてもらいましたが、それでも遅いほうかもしれません。

ほかに予想問題集も売られていますから、過去問を一通りやったらそちらをやるのもいいでしょう。

マークシート式なのでそれに慣れる意味でも。

数学はセンター試験方式の解答の仕方なので特に練習が必要ですね。

独特のコツもありますし。

何はともあれ、合格した生徒たち、おめでとう。

高専での勉強も頑張ってくださいね。